可以访问此文的双链版本,获得完整阅读体验:obsidian 是可以用一辈子不换的笔记软件吗 - 🌲 oldwinterの数字花园

我是哪根葱

- 从近 10 年经历看,我算得上是一个『少数派』:

- 高光🔦:高考全省排名前 1% 的Spaces/3-Resource/有意思的语言/网络用语/小镇做题家

- 摆烂🕹:大学 89 人的专业绩点倒数第 1 的垫底小胖

- 高光🔦:突击 3 个月考研成功,被幸运女神临幸

- 摆烂🕹:读研没发 paper 也没去实习,硕士文凭生产流水线上的不合格产品

- 高光🔦:IT 类大厂连续 2 年获得最高绩效,日均工作 14 小时,人称内卷の王

- 摆烂🕹:换了个非常轻松的工作,工作时长和收入都只有原来一半的低欲望Cards/躺平一族

- 另外,我还是一个全面拥抱数字化的『少数派』:

- 打字⌨️:非文字工作者,搜狗输入统计打了 400 万字,击败 99%

- 阅读📖:除了考研,其他学习都只看电子版,多看 + 微信读书共计 2000+ 小时阅读时长,击败 99%

- 数码📱:安卓主流厂商系统都玩过,苹果全家桶也都玩过,root,越狱都门清儿

- 标题只是希望能增加点进来的人的数量,蹭了一下这个知乎问答的热度「我来 wolai」是可以用了一辈子不用换的笔记软件吗?- 知乎 (zhihu.com)

- 为什么写此文?因为我对 obsidian,经历了这 3 个过程。希望能对曾经被 obsidian 劝退过的童鞋,能有些帮助。

- 初见 obsidian 觉得很垃圾,炒作品

- 强迫自己用了 1 星期后,直呼惊艳

- 用了 21 天觉得离不开,疯狂摸索周边插件和笔记方法论

如果要我安利 obsidian,我会怎么做

- 如果是纯文字版:

- 最戳 G 点的 3 个功能:

- 随时引用。随时随地双链,有种码代码的畅快感,能随时引用到曾经写过思考过的东西,很爽。这种爽感,倒逼出了创作激情。

- context 切换极快。基础文件都是 markdown,完全本地化,从而换文件阅读或编辑(context 切换)的速度极快,不像其他笔记软件,换个页面转圈圈等 3 秒,简直无法忍。notion,语雀别看了,说的就是你。

- 平台+插件玩法,和 chrome 与 vscode 类似,入门简单,开箱即用,又不失可玩性,且玩法上限极高,甚至无边界。

- 甩一个看起来最屌的视频:也许是 B 站最好的 Obsidian 新手教程!爆肝 30 天,一站式入门双向链接笔记软件_哔哩哔哩_bilibili

- 甩一篇看起来最入门的文章:Obsidian 是什么以及它能用来做什么 - 少数派 (sspai.com)

- 最戳 G 点的 3 个功能:

我和 obsidian 的激情 21 天

糟糕的初印象:神经网络图,这华而不实的小妖精

- 第一次接触双链笔记概念,是因为不小心点开了吕立青_JimmyLv 的这个视频【效率思维01】我是如何艰难地克服「效率成瘾」的?

- 被这 2 个功能点吸引了

- 大纲笔记可伸缩展开。

- 俩个中括号就可以方便搜索并引用原有笔记。

- 但是他推荐的Roam Research下载后,发现要付费,并且是在线产品,没有离线编辑能力。

- 并且,我觉得这位兄弟的令人眼花缭乱的操作,至少对效率工具沉迷 5 年以上,是不可能戒除『效率成瘾』的,这已经是他生命的一部分了😃。

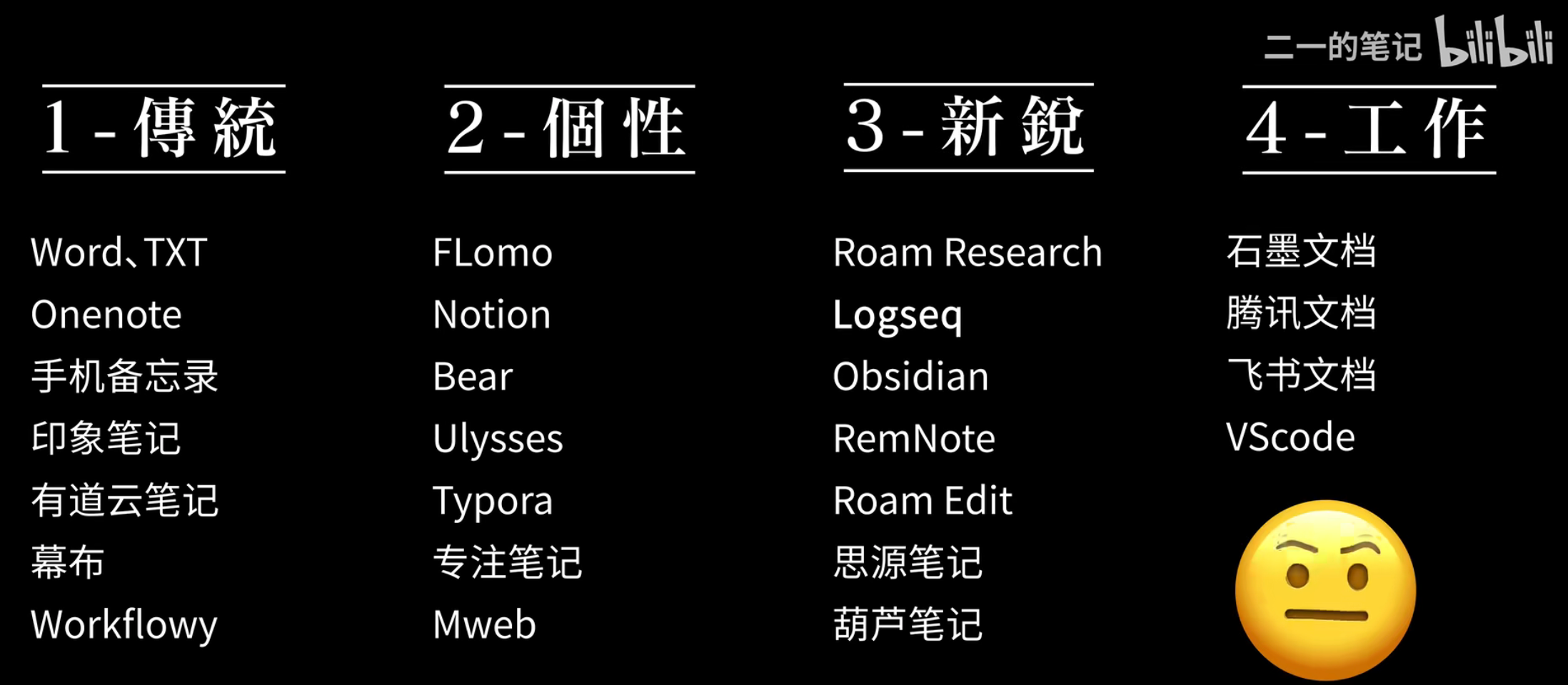

- 然后 b 站搜索双链笔记。是的,已经有一大堆产品了,令人有种Cards/第一次逛窑子不知所措的感觉,这个时候,某俩个具有独特气质的东西,对我产生了致命的吸引力。

- 1 个是 obsidian 单词

- 这不就是Sources/Books/微信读书同步/精品小说/三体(全集)-刘慈欣的云天明童话中,描述的那个唯一可以压平雪浪纸的黑曜石吗?

- 这个像黑魔法水晶一样的 logo,这种 qq 内衣般神秘感,让人产生了探索它的欲望。

- 另 1 个是有好看小姐姐封面的视频

- 那个封面好看的视频:Obsidian 使用心得|我是如何使用 Obsidian 写作的

- 我觉得,流量时代,不管美丑,不出境,是不可能火的。谁有反例可以例举🌰一下?

- 看完以上 2 个视频,我的初印象是:什么鸡毛玩意儿!

- 1 个是 obsidian 单词

- 双链笔记,这不就是维基百科的跳转链接吗,我哪有这闲工夫去思考某个词语是不是应该给它一个链接?这不是增加了我的写作阻力吗?

- 一张所谓的神经网络图,我随便开源社区代码抄一抄,一天就能做出来个原型,这玩意儿除了自我感动,其实根本没有实际用途吧?

- 虽然我对双链笔记的初印象不好,但的确也因为之前用了 3 年的 onenote,遇到了不少问题,我还是希望能找个新的工具和方法论。切换新工具这种过程,从来就不是一蹴而就的,是有一定阻力的。

- 正如我 10 年前刚接触双拼,我认为我剑指如飞,没必要换。但后面被小鹤双拼的一位网友晒的码字速度吸引,探索下去,花了 3 个月,打开了新的世界。

- 正如我 7 年前刚接触 macbook,我认为 windows 已经很棒,没必要换。但后面被 10 小时续航吸引,买了回来,花了 3 个月,打开了新的世界。

- 正如我 5 年前刚接触健身,我认为肌肉酸痛导致卧床 1 天的体验太可怕,太痛苦了。但后面被基友鼓励,坚持下去,花了 3 个月,打开了新的世界。

- 但是也反复接触了很多对我而言,最终确定为没用的东西,但探索这个过程本身,就令我得到了其他额外的收获。

- 我买过 3 次 kindle 电子书,每次它的结局都是:『泡面神器』

- 我买过 3 次 iPad,每次它的结局都是:充电 1 小时,待机 1 个月

- 我学过 3 次记忆术,每次的结果都是:我懒得记这些无规律的东西,没意义,放弃

无法自拔地爱上:双链笔记,最大的优点是挖坑方便

- 我继续在 b 站找了几个双链笔记横向测评视频研究,并最终锁定了 obsidian。接着找了点击量最高的视频,全面了解了现有的 obsidian。

- 综合各方面的信息,我最终的决定,主用 obsidian,并将 logseq 当做备胎。

- 确定好工具,剩下就是实际执行了。最开始的几天,是极为容易动摇的,各种功能残缺让我不得不去寻找插件,这令我对这个工具的成熟度都产生了质疑。

- 但有一个最核心的,用

[[符号快速新建或引用笔记挖坑的快感,令我完全沉醉,其他缺点,都是次要的了。更何况我发现,所有缺点,社区都有人用插件解决了。如果要描述这种挖坑的快感,我觉得最好的方式是拍个视频,但视频做出来如果没人看,这打击感可比文章没人读,要大得多。 - 所以这里我就尝试举个最简单的例子。这里是重点,请看 2 遍:

- 比如这个金句:Spaces/3-Resource/有意思的语言/名言/生活中只有一种英雄主义,那就是在认清生活真相之后依然热爱生活。——罗曼罗兰

- 首先我给它整句话,建了一个双链笔记 生活中只有一种英雄主义,那就是在认清生活真相之后依然热爱生活。--罗曼罗兰,其次 英雄主义、生活真相和 热爱生活,3 个词语,也分别建了 3 个双链笔记。这里就像Sources/Books/读书笔记/📚三体 - 热门批注的歌者丢一个二向箔一样方便且随意,只需要输入

[[。 - 整句的生命周期

- 这里我给这个金句挖了个坑,但没填。

- 在我后续写文章过程中,我大脑只要有稍微的一点联想,比如,

生活,英雄主义等,我就能用[[快速搜索并引用这个金句。这个过程只发生在软件内,纯键盘,这很关键。 - 随着我写作时间加长,我在『写激励自己的话、描述社会阴暗和光明、读Sources/Books/读书笔记/《人生的智慧》』的时候,都想到并引用了这句话。

- 随着被引用次数增多,第 4 次我想引用的时候,我开始意识到,我之前从没仔细审视过这句话,是时候填坑了,于是我在这个笔记词条下,写了一些自己的理解。

- 这个时候,软件告诉我曾经有 3 次引用过这句话,基于这 3 次 context,我开始有据可依地思考我之前的 3 次理解是否正确,并修正。每一次修正,都是双向同步的,引用者看到的都是最新版。

- 3 个词语的生命周期

- 其实如果不挖坑,你也许永远都不知道 英雄主义这个词,到底啥意思,或者说,只是以为自己理解了。Cards/弱小和无知不是生存的障碍,傲慢才是!。请允许我再引用一句《三体》里面的一句话描述这个状态,因为引用起来,实在太爽了。

- 随着时间流逝,英雄主义这个词经历了这个金句同样的过程,被其他话或段落,引用了 5 次。那我就可以基于这 5 次的 context,有据可依地思考英雄主义这个词语的真正意思,并持续修正。每一次修正,都是双向同步的,引用者看到的都是最新版。

- 其他 2 个词语同理。

- 这个过程可能没那么容易理解,请最好再读 1 遍😃。

- 以上挖坑填坑过程,有几个重点问题

- 挖坑的粒度,也就是卡片笔记的大小怎么定。

- 得根据自己的习惯摸索,比如小到 价值观,大到 价值观、人生观、世界观到底是什么,都可以挖坑,自己挖才有感觉。没人能告诉你,真正的原子化的卡片笔记长啥样!

- 挖坑填坑的投入产出比。

- 挖坑过程是文件夹和标签,需要花时间去思考新建文件放哪好。

- 挖坑过程,就是划重点,知识点连通的过程。填坑过程,就是知识内聚,归纳总结的过程。

- 挖坑完全可以不填,毫无影响。等到比如这个坑被引用 3 次以上,再考虑填坑,完全没问题。

- 和平时

贴标签,然后要引用的时候去搜标签完全不同。- 贴标签,是一个归纳概括的动作,是一个尝试结构化有序化的行为。

- 我写点小东西,就要想着给他归纳和概括,这种摩擦力,会极大降低个人写原子化笔记的欲望。

- 这意味着,它就是一个要耗费心力的事情。比如,给这句金句贴标签,就能想到

金句,罗曼罗兰,人生格言,英雄主义等等,但标签多少合适呢?

- 搜标签,看标签规模而定,要么可能什么都没搜到,要么可能得到大量干扰项。

- 比如我搜

金句标签,得到一大堆结果,我搜人生箴言标签,什么都没搜到,因为当初打的标签是人生格言 - 这意味着,我还不如直接用全文搜索功能呢。

- 而且搜到结果,并复制粘贴用上了,也是一次硬拷贝,你下次改动一些描述,实际用到的地方并不会跟着改动。

- 比如我搜

- 贴标签,是一个归纳概括的动作,是一个尝试结构化有序化的行为。

- 挖坑的粒度,也就是卡片笔记的大小怎么定。

- 也引来了我对

文件夹式,标签式知识整理方法的部分否定,全面拥抱MOC-maps of content的管理方法。

水乳交融欲罢不能:工具 + 插件 + 方法论才是完整的解决方案

- 经过 20 天的折腾,目前的使用情况如下:

- 积累了 300 条笔记,装了 20 多个插件,多设备同步,笔记回顾等问题也形成了自己的闭环。

- 最终的使用形态如下:

- obsidian 只用来写自己的东西,拒绝任何纯粹的复制粘贴或剪藏。

- 明晰了使用边界后,因此也就不安装任何关于任务管理、项目管理、发布分享等插件。

- 手机端只做 3 个事儿:

- 类 flomo 的插件,实现随时随地闪念笔记无摩擦输入。

- 类 anki 的插件,实现笔记和卡片的间隔重复复习。

- 偶尔翻一翻写过的东西,永远只看不写。

- 回答标题的问题,obsidian 肯定不是可以用一辈子的软件,但我已经决定下一个 3 年用它。

如果有人看,接下来的更新计划

- 写到这里发现篇幅已经过长,目前内容,已经足够表达出双链笔记和 obsidian 对我的冲击了,所以,我用

[[符号,给自己挖几个坑,等多实践些日子,有更多实际感受,以及原子化笔记素材,再填了。

写在最后

我在践行obsidian笔记库全量开源的想法(代码能力不够,笔记来凑😂),欢迎捧场来赏赐1个star⭐️:GitHub - oldwinter/knowledge-garden: 真实袒露的第二大脑 second brain,未经美化的数字花园 digital garden